El camarote insular de Sergio Gil

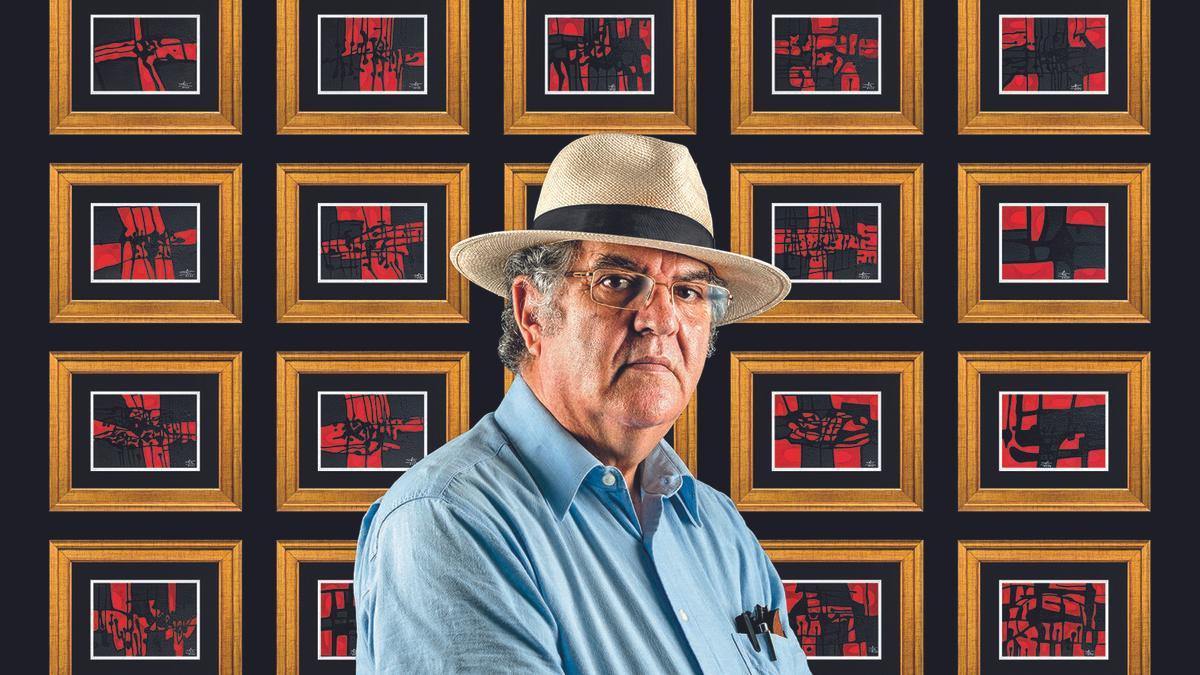

El pintor de La Isleta expone su serie ‘El Rojo y el negro: un viaje de isla y vuelta’, tras meses de encierro y un infatigable sentido de la intuición

El camarote insular de Sergio Gil

Según la interpretación más extendida, Rojo y negro, el título de la célebre novela de Stendhal –al que inevitablemente remite esta homónima exposición, copada por esos dos colores– debe su nombre a la vestimenta de su protagonista, Julien Sorel, dividido entre el rouge de la casaca militar –o más bien, el abrigo napoleónico– y el noir de la sotana. A Sergio Gil (La Isleta -Gran Canaria-, 1952) le va que ni pintada esa doble condición, de mitad monje, mitad soldado. Pues este pintor y escultor septuagenario (como –capicúas de la vida– lo son ya todos los artistas de su generación del 70) lleva más de media vida enfrascado durante horas y horas en su estudio, en la máxima soledad (de un tiempo a esta parte, en los Arbejales, en el centro de la Isla, donde han sido gestadas estas piezas, durante nueve meses exactos), como un ermitaño con cachorro, justamente, y, sin embargo, eso no le quita para que le guste vivir entre la gente, con la que se aplica, generoso, con la que, sin duda, es su mejor baza, también o sobre todo como artista: un infatigable sentido de la intuición.

Con el espectro completo de las preposiciones propias, Sergio Gil ha vivido y vive, sí, a, ante, bajo, cabe, con… sobre y tras la gente más variopinta. Pero, a sabiendas de lo efímero e incierto de las comparecencias, enseguida se vuelve a su guarida; regresa a su estudio, que, sabe, es el único espacio que, en principio, depende de sí mismo, al que se entrega como un artesano a destajo con la pulcritud y el orden de un geómetra.

«Yo soy un autodidacta puro, de estudios muy elementales, que juega a ser catedrático de lenguas muertas con la esperanza de que alguna resucite», bromea, sacando la suave retranca a la vez para afuera y para adentro, igual de hablador que, de pronto, ensimismado y silente. Intuitivo como él solo, ya lo destacamos, y, en ocasiones, fantasioso, como para agrandar la isla en que vive, tan real como imaginaria, con el propósito de continentalizarla, Sergio Gil no tiene empacho en admitir que se considera un aprendiz vitalicio de sí mismo. Pero, eso sí, es su propio «alumno más aventajado», vuelve a ironizar, con un descreimiento que es, a la vez, un mecanismo de defensa ante cualquier rótulo definitivo o interpelación sobre el significado de su obra. No pasa nada –le tranquiliza su interlocutor–, como se ha dicho, pretender que alguien defina con precisión sus propias creaciones sería como pedirle a un cirujano que se opere a sí mismo… «Es que, para mí, eso que llaman inspiración no tiene un motivo previo: es trabajo, trabajo y más trabajo», ataja Sergio Gil. Y, enseguida, reconoce, sin rodeo alguno, el marcado influjo en su pintura de ciertos planteamientos de Manolo Millares, incluyendo la reiterada selección de los colores –tan adicto al rojo y negro, precisamente–; del mismo modo que, en sus esculturas de acero corten presentes en los más diversos espacios públicos de la Isla (es el autor de El drago de Telde, de la rotonda del cruce de acceso a La Garita, o de La mirada, en el acceso al parque marítimo de Jinámar), reconoce, asimismo, un buscado parentesco con las férreas curvas verticales de Martín Chirino.

«Son dos grandísimos artistas, indiscutiblemente, a los que siempre he tenido muy presentes, desde mis inicios», afirma abiertamente, con la espontaneidad sin tapujos que le caracteriza. Claro, has escogido a dos de los pocos cirujanos capaces de operarse a sí mismos, le apostillo. No sólo porque sus obras son únicas, sino porque provienen, justamente, de una potente premeditación y bagaje teórico.

Acaso sea la constancia que ambos practican y promulgan lo que más le mueve a esa fascinada proyección. Sus planteamientos sobre el cometido del arte coinciden con la definición que ofrece el propio Stendhal sobre sus propósitos como creador literario: forjar «un espejo a lo largo y ancho del camino». Pues, como ha expresado Martín Chirino, en La fábula del herrero, «mi obra no es un gesto, sino una presencia». Y, en su Memoria de una excavación urbana, proclama, por su parte, Manolo Millares: «Vivir no es necesario, navegar sí», para reconocer, en otro texto: «Yo no sé lo que pinto, pero sí sé muy bien lo que hago».

Es esa concepción del arte como una imparable carrera de fondo la que le sirve de modelo, desde su fija intuición, a este isletero autodidacta, que, de niño, quedaba embelesado contemplando a los pintores espontáneos, guiris y locales, siempre a la intemperie, en El Confital, en Catalina Park o allá abajo en el sur de Gran Canaria… «Lo fácil es salir de la Isla, pero lo difícil es volver a entrar, y terminar por quedarse uno allá afuera, añorándola», expresa, como queriendo decir muchas cosas, ambiguas y contundentes a la vez; una sentencia de isla y vuelta, que admite su reverso, y le trae a uno a colación el contradictorio reconocimiento de Millares: «Hablo de una radiante herida de salud»; en origen motivada, seguramente, por ese terminante diagnóstico sobre la condición insular del ilustrado polaco Stanislas Leszcynski: «Isla es una porción de tierra rodeada de escollos por todas partes…».

Y eso es lo que uno cree que cuelga de estas paredes: escollos insulares, vistos a través de un microscopio, como células que luchan por resolverse y disolverse, en piezas tan reiteradas, por eso mismo, como en una escollera del litoral. El pintor explica que, cada vez que se dispone a iniciar una nueva serie, sigue sintiendo el mismo miedo escénico ante la lámina en blanco que la primera vez. Acaso, ese es el motivo de que componga series, una vez que ha capturado la primera prueba, con cuadros que carecen de títulos propios, para componer un archipiélago de islas simétricas. Podrían parecer clonadas, pero es un efecto óptico; porque son secuencias que, muchas veces, se contradicen («¿Mi deseo? contradicción de la contradicción», escribió también Manolo Millares): delimitaciones en pugna por abandonar su quicio, y que, al mismo tiempo, buscan acomodarse en él; la misma pulsión infinitamente desdoblada de la entro-salida insular. Porque «crecemos contra nosotros mismos», como dijo el clásico, en estas láminas el geométrico tizne de la ceniza precisa emular al liso fuego, y la escollera fabula, entonces, que es ella la que se revuelve e irrumpe contra el mar encarnado, al fondo.

De modo que el rojo y el negro se serializan en un total de treinta y tres piezas; un número escogido por pura superchería, explica. En realidad, son los colores que le acompañan desde muy atrás, como la marca más visible en sus ya clásicas series de tinta sobre papel. Lo que ahora varía radicalmente es el modo en que se encierran, en simétricas y reiteradas cuadraturas, que enmarcaran el amanecer y la noche insular.

Si se coteja con alguna serie anterior, como buena parte de Basalto, su muestra también individual de la galería Condal de Maspalomas, allí el rojo y el negro se entrelazaban mucho más abiertos, con formas curvas y embrionarias, sobre fondos de tonalidades cambiantes, sin la estricta cerrazón uniformada ni el protagonismo casi exclusivo de ambos colores de la presente muestra. Ya en aquella monografía, lacónicamente titulada Obra sobre papel, Jerónimo Saavedra ponderaba, en el texto de apertura del catálogo –Diario de un superviviente–, el notorio influjo del Millares de las Pictografías en sus composiciones.

Ahora más simétricas y uniformes, en estas nuevas piezas cuadrangulares, el negro se antepone al rojo, como un oscuro escorzo de papel, para representar barrotes líquidos de almenas carcelarias, o partes sismográficos de implosiones volcánicas, o el recuento interminable, a pequeña escala, ya lo sugerimos, del mar nocturno rompiendo contra el piche de las escolleras del litoral.

En realidad, no se sabe muy bien si está empezando a amanecer o a anochecer en el rojo crepuscular de los fondos de estas láminas. Ni si el blanco esperanzado que las recuadra, o sale al paso del veloz esparcimiento del negro, como un paño que limpiara un tintero derramado, impedirá que este inunde la totalidad de la lámina. Y esa ambigüedad buscada le resta, al conjunto, tremendismo y claustrofobia, pero sin merma de un cierto dramatismo líquido y agridulce, una clara encerrona. «En mis cuadros puede haber tristeza, pero no venganza», afirma. «Uno viene ya muy escaldado, pues me ha pasado de todo; hasta me quedé sin recursos y fui un homeless en cierta etapa de mi vida, pero luego salí adelante», manifiesta Sergio Gil.

Autor y editor de gruesos tomos sobre arte africano, hay en su obra una visible impronta de las máscaras y los trazos del vecino continente, tan próximos, muchas veces, a la artesanía. Es evidente que el informalismo actual está necesariamente imbuido por el posvanguardismo y la memoria residual del pop-art, ese movimiento que la crítica de arte Estrella de Diego considera la última gran tendencia de alcance colectivo, y, a partir de la cual, los artistas han preferido optar por «ser inmoribles en vez de querer ser inmortales». El propio modo de acometer la serialización es como un vestigio de esa memoria, cuando ya resulta inútil, por lo demás, pretender discernir el grado de abstracción o de figuración –una cuestión, más bien, de estado de ánimo o de fuelle en la mirada–, o, incluso, distinguir entre expresión e impresión, en piezas que admiten ser leídas como las secuencias de un mismo cuadro en treinta y tres instantes diferentes.

Pero eso no quita para que este eterno alumno aventajado de sí mismo, como –decíamos– se define, permanezca inserto en el magisterio teórico de su venerado Manolo Millares. Algunas de los asertos de Memoria de una excavación urbana podrían servir de ilustración a esta serie de láminas. Así, por ejemplo, «Y entonces, ¿pero de qué muro hablo?, ¿y si fuese papel acribillado?»; o bien, «[…] el muro era negro, recubierto de alquitrán». Le recuerdo que, al catalogar sus colores recurrentes –el rojo, el negro y el blanco precisamente– el creador de las arpilleras afirmaba: «Para mí no son colores, sino valores», del mismo modo que sus signos fueron, siempre, al mismo tiempo, células. También radiografías de lo matérico –inconfundiblemente insular– que incubara contorsiones volcánicas.

La constancia contra viento y marea es, en resumen, una de las principales virtudes de Sergio Gil, sabedor cada nuevo día en las muchas décadas de encierro en el estudio, y de que lo importante no es la diana, sino el vector que dibuja la flecha (Lezama Lima). A la paciencia de orfebre de este autodidacta de La Isleta –mitad monje, mitad soldado rojinegro y blanco– le va también lo que, en paralelo, señalara su venerado Manolo Millares: que más allá de los productos concretos de esta u otra etapa, lo único importante es, en sí mismo, «el acto creador».

- Un detenido tras una persecución policial «de película» en Santa Lucía

- Hallan el cadáver de una mujer en el mar en El Confital

- Un faro de Canarias, entre los mejores del mundo para contemplar el Atlántico

- Giro en el caso del desaparecido de Tenerife: la policía interroga a nuevos testigos después del supuesto 'robo del Rolex

- Me voy a descansar, mañana hablamos': el último mensaje que mandó Karel antes de desaparecer

- Atrapados en Lugarejo, un barrio de Las Palmas de Gran Canaria

- Críticas hacia la trabajadora del aeropuerto de Gran Canaria que obtuvo la incapacidad absoluta por estar 'quemada

- El desaparecido de Tenerife 'huyó asustado tras admitir haber robado un Rolex de 14.000 euros