Nuestro propio jardín

‘El último amor de Sventenius’ reafirma la escritura de Ángeles Alemán con un lenguaje híbrido entre la ficción y la historiografía

Nuestro propio jardín

Víctor Rodríguez Gago

Ahora que todo es relato, y preguntan «¿qué está pasando?» hasta para publicar la foto de un plato de garbanzas, no neguemos al jardín su legítima primogenitura en el género narrativo. Qué fue el primer cuento que nos contaron, si no la creación de una geografía (¡el mundo!) y el vallado de un jardín (¡el paraíso!). Crear un jardín es pintar un paisaje, escribió Walpole, algo comprensible en una mentalidad del XVIII, para la que la naturaleza es solo una forma de las bellas artes, pero si hubiese visto el nacimiento del cuento moderno en el siglo de Poe, habría percibido sin dificultad que los artificios, como los extremeños, se tocan. No es la naturaleza imitando la perfecta alineación vegetal de los capiteles, sino el jardín y el cuento imitándose como engranajes extremos de sofisticación, extrañeza y ambigüedad.

La incursión de Ángeles Alemán en la vida de Sventenius (1910-1973) no pretende ser una biografía, entendida como imitación de vida. Para una semblanza del botánico sueco, sucesor de Viera y Clavijo, Humboldt y Berthelot en el conocimiento de la flora canaria, disponemos de un testimonio autorizado, el de Antonio G. González, su colaborador en los años que Sventenius pasó investigando en el Jardín de Aclimatación de La Orotava (Sventenius, la botánica y yo, Centro de la Cultura Popular Canaria, 2001). Habrán de escribirse todavía una biografía y la interpretación de un legado científico que incluye, entre otros hitos, el Additamentum ad floram canariensem (1960) y la creación del Jardín Canario Viera y Clavijo. No es ese, desde luego, el objeto de El último amor de Sventenius (Mercurio, 2024). Significativamente, en la solapa del libro, cuidadosamente editado, se informa al lector de que es el primer texto de ficción de su autora.

Su ambición es otra: la imitación de la forma de un jardín propio, dentro de otro jardín. Cada capítulo, encabezado por la reproducción del dibujo de una especie autóctona hecho por Sventenius, que fue un consumado y original pintor de naturaleza, funciona como un ejemplar botánico que ocupa su lugar único en el jardín del cuento. Lo imitado aquí no es la vida histórica, sino el jardín sagrado personal, con su geografía y su tiempo (Tafira en los veranos de la infancia y la primera juventud de la narradora), y sus propios fantasmas, como el de Juan Hernández, el pintor de la generación canaria de los 70, prematuramente fallecido, o el de la propia narradora que cuenta esta historia, quien, al verse reflejada en el espejo de una estancia vacía del antiguo hotel Lentiscal, se reconoce a sí misma habitando «un lugar lleno de fantasmas», en una escena clave del relato, que funciona como punto de fuga de la perspectiva narrativa de este cuento, más sofisticada en voces, puntos de vista y tiempos, de lo que aparenta una narración que fluye con línea recta y clara.

Nuestro propio jardín / Víctor rodríguez gago

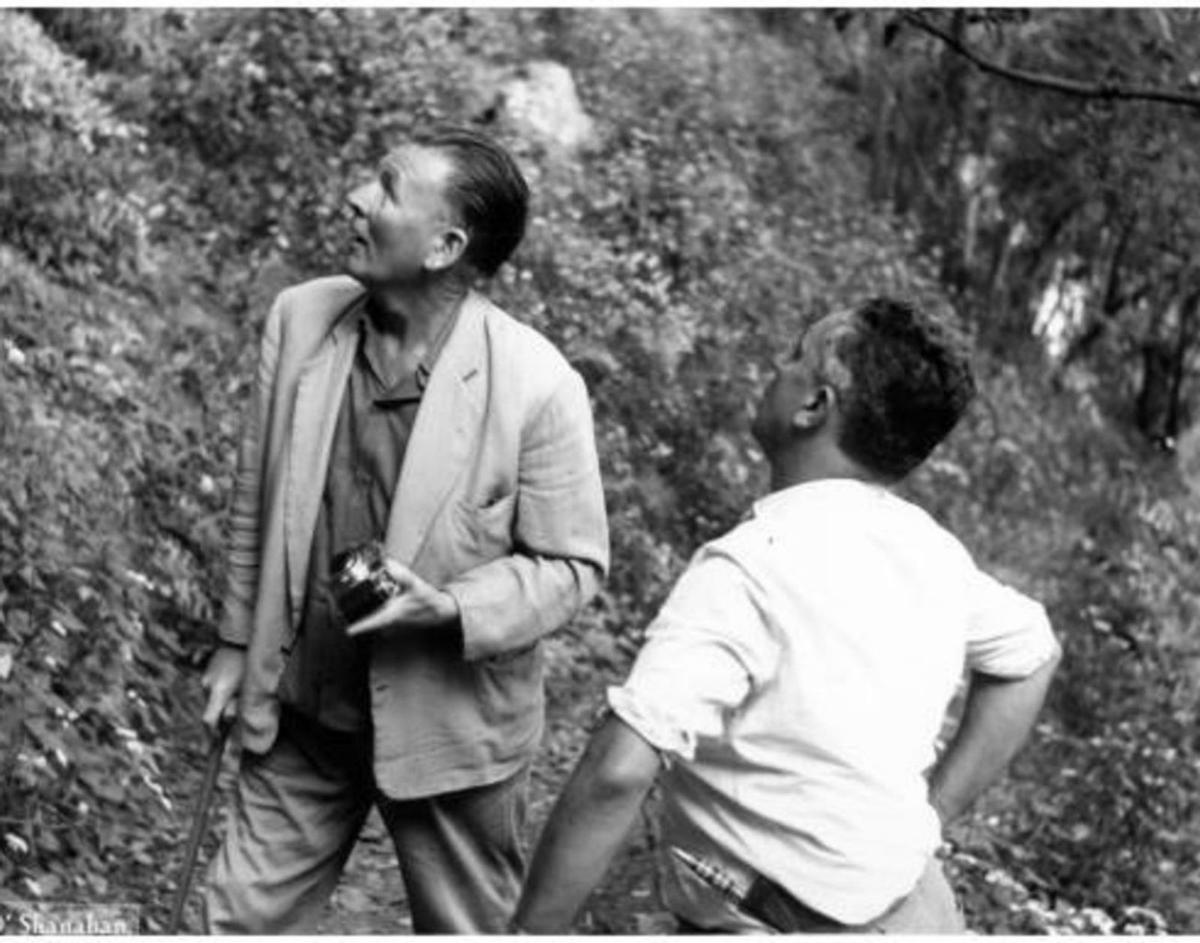

Quien inicie su recorrido esperando un relato biográfico de Sventenius, se internará en un paisaje muy distinto, el de un paraíso personal recobrado. «Esto era un bosque, esto es un bosque», repite Lotti Kercher, la otra protagonista de esta historia, mientras camina entre las casas y las huertas de Tafira junto al hotel Lentiscal regentado por ella y por Otto Kercher. Y así funciona el cuento de Ángeles Alemán, como un jardín que cuenta la memoria personal rescatada de la extinción, cuando, aparentemente, lo que se cuenta dirige la atención hacia la vida de otros. El hogar feliz del niño Erik Svenson en Suecia es el ejemplar botánico cuidadosamente plantado y catalogado en el jardín sagrado de la infancia de la narradora entre huertos de nísperos en Tafira. Resulta curioso advertir elementos de la literatura gótica, como la casa en ruinas, la intuición de lo sobrenatural, el recurso clásico del manuscrito encontrado, que la literatura victoriana del XIX vuelve a utilizar, la del símbolo de la transfiguración, representado por un Sventenius que se transforma en el jardín que ha creado. La elección de la imagen de la portada no puede ser más elocuente: un Sventenius espectral, como personaje de una película del cine expresionista, integrado en el paisaje, hasta confundirse con los árboles y las rocas que le rodean.

Este libro reafirma la escritura de Ángeles Alemán en el territorio de un lenguaje híbrido que despliega estrategias propias de la ficción y la historiografía. Comparte con su anterior libro, Maud Bonneaud-Westerdahl. La creadora surrealista (Mercurio, 2022), la elección de una clase específica de protagonistas históricos y la exploración de su lado menos conocido y más personal. Al igual que Maud Westerdahl, Sventenius representa un periodo de la inteligencia en Canarias que se inicia con la eclosión de las vanguardias históricas, que Ángeles Alemán, profesora de la ULPGC, comisaria de exposiciones y miembro de número de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, domina como especialista. Comparten, además, elementos de auto-ficción y el recurso de la investigación académica dentro de la ficción. La experimentación con estos dispositivos dentro del relato en apariencia biográfico, que en el anterior libro se supeditó al rigor del dato historiográfico de Maud Westerdahl y de su época, ocupa ahora todo el relato. Este proclama constantemente su condición de artificio, como el jardín que está plantando Sventenius en una ladera del Guiniguada o el de la memoria personal de la narradora, hecho de hibridaciones y transfiguraciones de voces, puntos de vista y planos temporales. La narradora aparentemente hace fluir el relato, pero está constantemente enmendando, llenando silencios, apostillando el manuscrito de Lotti Kercher; manuscrito encontrado, pero que nunca vemos ni del que escuchamos su voz directamente.

En el prólogo de su Historia natural, Viera describe su método de herborizar. Consiste en patearse los barrancos y los montes de Canarias, buscando especies para nombrarlas y clasificarlas: «Saco mi lente», cuenta el naturalista ilustrado, «examino su traza, el número de sus estambres y pistilos, sus cálices, pétalos, semillas, tallos, hojas,… Ya te conozco… Tú perteneces a tal especie, a tal género, a tal clase de plantas del sistema del gran Linneo, y los botánicos te llaman N. Réstame solo saber qué nombre te dan mis paisanos».

Jardín viene de la voz francesa antigua gard , «cercado». Por fuera de la cerca, hay caos y dolor, mientras que, por dentro, todo es armonía, señala Mario Katz en Pequeños paraísos. El sueño de los jardines (El Acantilado, 2019). El primer jardín es un cercado, sostiene Gilles Clement en su Breve historia del jardín (Gustavo Gili, 2019), porque conviene proteger el bien precioso que guarda entre sus muros. Todos los jardines responden al mismo principio, acercarse lo más posible al Paraíso. Cada uno interpreta el jardín originario a su manera. Los límites del jardín sagrado de la narradora de El último amor de Sventenius son los de un cuento. Como este, el jardín tiene un comienzo y un final. Como en el cuento, cada pieza del engranaje botánico está en su sitio, tiene su nombre, cumple una función narrativa. Quita una pieza, y se derrumbará. Igual que el jardín, el cuento sabe proveer al visitante, concentradas y eficientes, de la sorpresa, la ambigüedad, el silencio y la música. «Debemos cultiva nuestro propio jardín», concluye el Cándido de Voltaire, unas de las frases más famosas de la historia de la literatura. Como Viera ante el ejemplar más raro y precioso, la narradora de este cuento cultiva el suyo y exclama: «Ya te conozco».

Suscríbete para seguir leyendo

- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 29 de junio al 5 de julio, signo a signo

- Un excursionista británico salvado por los equipos que buscan a Jay Slater: 'No necesitaba ser salvado

- Buenas noticias para los mayores de 50 años: el regalo de la Seguridad social de casi 500 euros que van a recibir entre los días 10 y 15 del mes

- El reconocimiento internacional de Canarias como archipiélago

- Es oficial: Gran Canaria será sede del Mundial 2030

- Un guardia civil de Telde, detenido en 2016 por organización criminal, vuelve a ser arrestado por vínculos con el narcotráfico

- ¿Pero alguien vio entrar a 'Manoli' al mar en Arinaga?

- Un accidente en la GC-1 causa retenciones a la altura del aeropuerto